EE.UU.: Cómo crear trabajos ahora

por Richard W. Rahn

Richard W. Rahn es Director del Center for Economic Growth y académico asociado al Cato Institute.

El presidente Obama y muchos en su administración, como también los representantes del Partido Demócrata que quedan en el Congreso, continúan expresando asombro por el hecho de que la economía no está produciendo los empleos que ellos habían prometido con su “programa de estímulo”. El problema es que su modelo acerca de lo que debería pasar está equivocado y desde hace muchas décadas se ha sabido que está equivocado.

En esencia, están enfocados en la vieja idea keynesiana de que el gasto público puede crear empleos. Milton Friedman, F. A. Hayek y muchos otros Premios Nobel, entre otros destacados economistas como el profesor de Harvard Robert Barro, han demostrado que el concepto está equivocado y no funciona ni en teoría ni en la práctica. Aún así, como le dio a los políticos la justificación para gastar más del dinero de otras personas, fue una mala idea que nunca murió.

El Sr. Obama todavía parece en realidad creer que el gasto público es la solución, no el problema, olvidando lo que el presidente Reagan dijo de manera acertada: “El Estado es el problema, no la solución”. El argumento keynesiano es que si el gobierno aumenta el gasto, habrá un “efecto multiplicador”, por el cual cada dólar adicional de gasto aumenta la producción por más de un dólar.

En un estudio del Fondo Monetario Internacional publicado en marzo “How Big (Small?) are Fiscal Multipliers?” (¿Qué tan grandes (o pequeños) son los multiplicadores fiscales?) los autores Ethan Ilzetzki, Enrique G. Mendoza y Carlos A. Vegh concluyen que “en economías abiertas al comercio u operando bajo tipos de cambio flexibles, una expansión fiscal no conduce a ganancias significativas en la producción. Además, el estímulo fiscal puede ser contraproducente en países altamente endeudados; en países con niveles de deuda tan bajos como 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), los shocks de consumo del gobierno podrían tener fuertes impactos negativos sobre la producción”. Nótese que EE.UU. tiene una relación deuda-PIB de 68 por ciento y este indicador va en aumento.

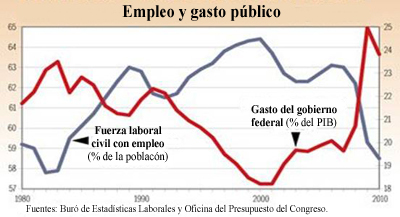

En el gráfico anterior, puede verse fácilmente que aumentos en el gasto público están asociados con niveles más bajos de empleo y viceversa. Los partidarios de un mayor gasto público argumentan que hay un retardo entre los aumentos del gasto público y los aumentos en el empleo, pero este retardo supuestamente es de meses, no años, y la recesión promedio dura menos de un año. El gráfico también muestra claramente que incluso con un retardo de alrededor de un año, la creación de empleos, correctamente medida como un porcentaje de la población adulta empleada, está nuevamente asociada de manera negativa con un gobierno más gastador.

El Presidente de Encima Global y anterior economista de la Tesorería de EE.UU., David Malpass, dijo a principios de este mes que los salarios han aumentado “solo 1,8 por ciento a lo largo del último año y muy por debajo de la tasa de inflación de 3,2 por ciento”. También indicó, “Mientras más gasta el gobierno, ya sea en una supuesta inversión, beneficios entregados por el Estado o en simple desperdicio, menos querrá el sector privado contratar nuevos trabajadores. Las empresas se percatan de que la deuda pública los pone en riesgo”.

Además del gasto público, las otras grandes razones por las cuales los negocios no están contratando son los miedos de nuevas alzas de impuestos que el presidente ha prometido, particularmente sobre el trabajo y el capital, la explosión de los costos de la regulación y la incertidumbre.

Uno de los principales obstáculos al crecimiento de los empleos es el costo de la regulación, el cual ha estado creciendo mucho más rápido que el PIB. En septiembre, los economistas Nicole V. Crain y W. Mark Crain hicieron un estudio comprensivo del costo de la regulación para la Administración de Empresas Pequeñas (SBA, por sus siglas en inglés). Ellos calcularon que los costos regulatorios eran de $1,75 billones en 2008 o alrededor de 14 por ciento del PIB. El reporte de los Crain también mostró que los costos regulatorios son 36 por ciento más altos para las empresas pequeñas (las grandes creadoras de empleo) que para las empresas grandes ($10.585 al año versus $7.755). La regulación es un impuesto implícito al empleo y al crecimiento de la productividad. Gran parte de la regulación ni siquiera se acerca a satisfacer pruebas razonables de costo y beneficio. Agencias del Estado, como la Agencia para la Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), la Comisión de Títulos, Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés), el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), etc., no tienen economistas verdaderamente independientes evaluando la efectividad en relación al costo de sus regulaciones. El IRS y la Tesorería ahora están desarrollando regulaciones para intentar controlar la evasión tributaria, estas podrían tener la consecuencia no intencionada de ahuyentar tanto como un billón de dólares de inversión extranjera fuera de EE.UU., lo cual podría costar millones de empleos. En el IRS dicen que las regulaciones propuestas tendrán un impacto mínimo, pero como no han hecho un análisis independiente de costo-beneficio, tales afirmaciones no tienen peso y son peligrosas.

El distinguido profesor de leyes y economía, Richard A. Epstein, escribió en mayo, “Los empresarios estadounidenses se quejan principalmente de la incertidumbre asociada con el actual ambiente de regulación (e impuestos)…Las reglas claras son una condición necesaria para que haya un buen gobierno, pero no son suficientes. Lo que se necesita son reglas que tengan sentido tanto en sus objetivos como en sus medios. Lo que tenemos ahora no tiene ni lo primero ni lo segundo, ya sea que consideremos las regulaciones viejas como las de la EPA o las nuevas como la Ley Dodd-Frank [de reforma financiera]”.

Si el Sr. Obama de verdad quiere muchos empleos nuevos para que se reduzca la tasa de desempleo sustancialmente antes de las próximas elecciones, a él no le queda otra alternativa que poner en reversa sus actuales políticas:

- Él necesita reducir el gasto inmediatamente por al menos un 20 por ciento. Prácticamente no hay un departamento federal que no esté lleno de grasa —el gasto federal ha crecido en 30 por ciento solo desde 2008.

- Necesita prometer que no aumentará las tasas tributarias sobre el trabajo y el capital —los insumos para una economía en crecimiento.

- Necesita congelar todas las nuevas regulaciones hasta que cada regulación propuesta haya sido sometida a un estudio completo, competente e independiente de costo-beneficio, y que esté sujeto a un cuestionamiento legal externo.

Estas tres medidas removerían gran parte de la incertidumbre a la que se enfrentan los creadores de empleos y les daría la confianza que ellos necesitan para contratar a sus conciudadanos.

La única manera constructiva para salir de la actual crisis económica de EE.UU. es concentrarse en el crecimiento como Reagan lo hizo, recortando los impuestos y obstáculos regulatorios, y también reduciendo considerablemente el tamaño del Estado. No hay otro camino hacia la libertad y la prosperidad.

Chile: La igualdad y la envidia

Chile: La igualdad y la envidia

por Axel Kaiser

Axel Kaiser es investigador del Instituto Democracia y Mercado (Chile) y columnista de ElCato.org. Axel obtuvo el primer lugar en nuestro primer concurso de ensayos, Voces de Libertad 2008.

Si en un área, argumentó Marx, usted construye modestas casas pero todas iguales, tendrá un barrio en que la gente convivirá en armonía. Pero si en ese mismo barrio usted luego construye un palacio, la convivencia no tardará en verse tensionada e incluso destruida. Y es que la desigualdad, sugirió Marx, resulta intolerable para el que tiene menos, aun cuando lo que tenga le baste para llevar una vida digna. La razón se encuentra en un sentimiento tan generalizado como primitivo: la envidia. Este es, como bien demostró el sociólogo alemán Helmut Schoeck, el fundamento de todas las teorías igualitaristas. Si bien este torcido sentimiento ha existido siempre en todas las culturas y en todos los tiempos, solo en los últimos dos siglos alcanzó el estatus de una filosofía con nombre propio que habría de inspirar partidos políticos en todo el mundo.

En el Chile actual, la envidia ha dado lugar a un debate completamente distorsionado cuyas consecuencias serán fatales para nuestra prosperidad. Se dice que tenemos un problema de desigualdad escandalosa y que la solución es más intervención del Estado a través de impuestos y políticas redistributivas.

La falacia de este discurso consiste en que considera a la igualdad como un bien en sí mismo. ¿Acaso a usted estimado lector, le parece preferible la situación de Zimbawe que tiene una mejor distribución de ingreso que Chile, a la de nuestro país? Si pensáramos que la igualdad es un bien en sí mismo debiéramos preferir siempre una sociedad mucho más pobre pero con mayor igualdad a una mucho más rica con menor igualdad. Si no pensamos eso entonces no debiéramos escandalizarnos de que algunos tengan mucho más que otros, especialmente si todos tienen suficiente como para vivir dignamente. Salvo claro, que seamos envidiosos. Usted dirá que en Chile no todos tienen para vivir dignamente y por tanto el Estado debe actuar. Aquí entramos en la esencia del problema, a saber, que un gran sector de la población chilena es poco productivo. De ahí sus bajos ingresos. No se trata entonces de repartir dineros para que la desigualdad disminuya sino de aumentar la productividad de los sectores de menores ingresos para que todos tengan más. Y para eso se necesita crecimiento económico, es decir, menos impuestos y menos Estado. Lo otro es hacer trampa atacando los síntomas en lugar de la causa del problema. Es como si en un curso en el que la mitad de los alumnos obtiene siempre nota siete se transfirieran permanentemente dos puntos a la otra mitad de alumnos de nota tres. Un igualitarista estaría feliz, pues ahora todos tendrían un cinco promedio y problema resuelto. Esto es lo que plantean los redistribuidores en Chile, quienes, azuzando la envidia entre las masas para ganar popularidad, dedican sus energías a ver cómo hacer para que algunos no tengan mucho más que otros en lugar de ocuparse por mejorar la situación de todos. Lamentable.

Entendiendo la economía argentina

Entendiendo la economía argentina

por Adrián Ravier

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Hace unos meses Paul Krugman aseguraba que España debía abandonar el euro y devaluar su moneda para resolver sus dificultades fiscales. Ahora volvió a la carga con la misma política, pero agregó que la devaluación argentina de 2001-2002 debiera ser tomada como un ejemplo de lo que Grecia y los países europeos en problemas debieran hacer para abandonar la crisis en las que se encuentran inmersos.

El gobierno argentino no pudo evitar la tentación de utilizar las desafortunadas palabras de este Premio Nobel para demostrar lo correctas que han sido las políticas implementadas en la última década.

Mi objetivo en este artículo es intentar esclarecer lo ocurrido en la historia económica argentina reciente para arrojar algo de luz sobre un tema tan delicado en el campo de la política económica.

El menemismo (1989-1999)

Tras el retorno a la democracia en 1983, y la asunción de Ricardo Alfonsín al frente del gobierno, la Argentina experimentó serias dificultades económicas que terminaron con su renuncia anticipada en 1989 y un proceso hiperinflacionario descontrolado.

Carlos Saúl Menem asumió en dichas circunstancias y tras dos años de desaciertos, encontró un equipo económico liderado por Domingo Cavallo que le permitió encontrar una respuesta a la situación. El déficit fiscal ya no podía ser financiado con emisión monetaria y no había acceso al crédito externo, por lo que sólo podían obtenerse ingresos a través de la privatización de empresas públicas deficitarias. Entre 1991 y 1993 la Argentina implementó la convertibilidad de un peso por un dólar, privatizó las empresas públicas deficitarias, acordó el Plan Brady, salió del Default, ingresó al MERCOSUR y privatizó el sistema de pensiones.

Lo que nunca consiguió la economía argentina fue eliminar el déficit fiscal, aunque en 1993 el ingreso de divisas obtenido por las privatizaciones, le permitió acomodar las cuentas. A partir de 1994 el gasto público comenzó a crecer y con ello el déficit fiscal, el cual siempre fue financiado con crédito externo.

La economía argentina gozó de estabilidad, pero mientras mantuviera el déficit fiscal su crecimiento estaba atado a continuar tomando deuda externa, la que siempre consiguió extender a través del Fondo Monetario Internacional como su principal garante.

Sorprendentemente Menem consiguió un acuerdo con el radicalismo para modificar la Constitución Nacional y que se le permitiera ser reelecto en 1995, pero desde entonces las complicaciones fueron cada vez mayores.

El efecto tequila de 1995, la crisis asiática de 1997, la crisis rusa de 1998 y la devaluación de Brasil de 1999 representaron cuatro duros golpes para la economía argentina, que empezó a tambalear desde el tercer trimestre de 1998.

Entre el menemismo y el kirchnerismo (1999-2003)

En 1999 Fernando De la Rúa ganó las elecciones y decidió mantener la convertibilidad, pero no encontró el modo de controlar el déficit fiscal, mientras las adversidades externas continuaban y el dólar se fortalecía.

Tras una nueva renuncia anticipada en diciembre de 2001 y una alternancia en el poder que nos dejó con varios presidentes y la declaración del default, Eduardo Duhalde decidió abandonar la convertibilidad, pesificar los depósitos y devaluar la moneda.

El PIB argentino cayó en 2002 más de un 10 % y comenzó un proceso de ajuste sobre el tipo de cambio que abandonó la paridad 1 a 1 para pasar a un aproximado 3 a 1, controlado entre bandas.

El Kirchnerismo (2003-2011)

En 2003 se llamó a elecciones y Néstor Kirchner alcanzó el poder con menos del 23% de los votos. La economía argentina apenas iniciaba un proceso de recuperación para salir de una profunda depresión.

Tras la fuerte devaluación, el dólar de 2003 era caro, los salarios pasaron a ser muy bajos en esa moneda, y la industria se volvió competitiva.

El contexto internacional cambió: 1) Los shocks internacionales desaparecieron durante los cinco años siguientes hasta la crisis subprime de 2008; 2) EE.UU. abandonó el dólar fuerte; 3) China se convirtió en la fábrica del mundo, demandando nuestros commodities y elevando sus precios a niveles récord; 4) Brasil dejó revaluar su moneda, contrariando su propia historia, lo cual benefició nuestra balanza comercial con aquel país.

Bajo este contexto, la economía argentina emprendió un acelerado proceso de recuperación.

El gobierno, sin embargo, obstaculizó el proceso.

Primero se hizo accionista del campo y aprovechó las retenciones a las exportaciones para obtener una fuente de ingresos que período tras período se hacía más indispensable. La “guerra con el campo” será uno de los factores más destacados de la historia argentina de esta última década.

Segundo comprendió equivocadamente que subir el tipo de cambio le permitiría hacer más competitiva a la industria, al tiempo que aumentaba la recaudación tributaria, fruto de esas mismas retenciones. Esto llevó a una subida gradual del tipo de cambio del 3 a 1 al presente 4 a 1.

Tercero, y ligado a lo anterior, decidió emitir moneda para financiar parte del presupuesto. Esta es, en definitiva, la causa principal de la escalada inflacionaria que analistas privados estiman entre el 22 y el 30 % (contra el dato oficial del Indec en torno al 10 %).

Cuarto, estatizó las pensiones, sabiendo que le permitía dejar de acumular una deuda impagable que mes a mes asumía ante las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) para poder pagar las pensiones de los actuales jubilados y pensionados; hacerse de los fondos gestionados entonces por las AFJP; y acumular como “impuestos” las futuras recaudaciones de los “ahorros” de los trabajadores.

Quinto, exigió al Banco Central de la República Argentina que prestara una suma importante de reservas en dólares para cancelar todos los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, y con ello renunciar a ser auditado por cualquier organismo multilateral de crédito.

Lo dicho le permitió aumentar el gasto público consolidado desde un 30% hasta un 45% sobre PIB. Los analistas políticos detallan cómo el gobierno desarrolló un trabajo de hormiga acordando con gobernadores e intendentes la entrega discrecional de fondos, sujeto al apoyo del modelo. Los casos de posible corrupción incluso se extienden a la compra de diputados y senadores en los votos por leyes clave del Congreso.

En 2007 hubo elecciones y el kirchnerismo volvió a ganar, pero entonces con Cristina Fernández de Kirchner como presidente. Néstor Kirchner no abandonó, sin embargo, el manejo del poder. Acompañó a su esposa como un virtual Ministro de Economía y participó de cada decisión que se tomó en la Casa Rosada u Olivos.

Entre 2007 y 2011 la política siguió el mismo rumbo. El fallecimiento de Néstor Kirchner colocó a su esposa como la candidata del oficialismo para las próximas elecciones. Tras una larga indecisión, posiblemente como consecuencia del duelo, Cristina Fernández de Kirchner acaba de candidatearse en este mes de junio para la reelección y lidera las encuestas en vistas de las próximas elecciones presidenciales de este año. Con una oposición dividida, los analistas políticos coinciden en que muy probablemente el gobierno consiga la reelección.

En pocas palabras, cuando la economía crece —en cualquier país del mundo— la sociedad coincide en “no innovar”.

Dificultades del próximo gobierno

Cualquiera sea el resultado de la próxima elección presidencial, los desafíos centrales de la política económica post-elecciones son 1) el crecimiento de la economía, 2) el control del gasto público y 3) evitar que se dispare la inflación.

Si consideramos que la economía argentina ya se ha recuperado de la crisis de 2001/2002 y que se acerca al potencial de la capacidad instalada, esto significa que para iniciar un proceso de crecimiento —y ya no de recuperación— necesitará de inversión. Sin embargo, la economía argentina se ha alineado en los últimos años a países poco confiables para el capital externo como Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia, lo cual hace difícil esperar la atracción de capitales.

No sólo eso. La salida de capitales ha sido dramática en los últimos años, mostrando que ni los propios argentinos confían en su país. La expropiación de las pensiones y la presión que el gobierno ejerce sobre las grandes empresas ahuyentan capital.

En cuanto al gasto público está claro que la Argentina excede los niveles que puede financiar con impuestos. La diferencia la financia con emisión de moneda, fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y reservas del Banco Central de la República Argentina. Lo dicho tiene varias implicaciones.

Primero, mantener los niveles de gasto presentes, requieren que se mantenga o crezca la recaudación tributaria, para lo cual es vital que los precios de los commodities se mantengan en niveles récord. Esto tiene a su vez dos factores determinantes: Por un lado, la demanda de China, que conjeturamos que continuará; por otro, la política de liquidez de EE.UU., que contribuye a mantener altos los precios de los commodities. Este segundo factor difícilmente pueda mantenerse en el tiempo considerando las dificultades que hoy pasa EE.UU. en material de “riesgo de inflación”, tras una política demasiado laxa.

Segundo, mantener los niveles de gasto presentes, depende del agotamiento de los fondos de la ANSES, los que difícilmente alcancen para otros cuatro años.

Tercero, mantener los niveles de gasto presentes, requiere que las reservas del BCRA no se agoten. Es cierto que algunos analistas se esfuerzan por indicar las abultadas reservas que mantiene el BCRA, sin embargo, hay otros analistas que apuntan a la composición de las reservas, lo cual indicaría que estas son menores de lo que aparentan. Básicamente, señalan que el BCRA ha prestado una gran cantidad de reservas al gobierno a cambio de bonos, y que esos bonos difícilmente les permitan recuperar las reservas en el futuro.

Es cierto, estas reservas también pueden fortalecerse en la medida que mantengamos una balanza comercial favorable con el mundo, pero esto cada vez se complica más, si tenemos en cuenta que el dólar caro de 2003 que impedía la importación se ha convertido en un dólar barato en 2011 que estimula la importación, fruto de que el aumento de precios ha sido mucho mayor que la devaluación del tipo de cambio.

En pocas palabras, el tipo de cambio real está hoy tan sobrevaluado como en la década de 1990, lo cual atenta contra el resultado de la balanza comercial, pero también contra la competitividad de la industria, la que presiona por una nueva devaluación.

No devaluar más el peso complica la competitividad. Pero devaluar acelerará necesariamente la inflación. El dilema es claro.

Conclusiones

Dadas las elecciones de 2011 el gobierno no revertirá la política. Tras las elecciones es necesario que el nuevo gobierno retorne a los niveles de gasto público sostenibles en el largo plazo. Esto significa volver en el mediano plazo a un nivel de gasto público consolidado sobre PIB del 30 %.

Hay dos modos de conseguir esto. El primero, es reduciendo el gasto público, sin embargo, dado el poder que en los últimos años han alcanzado los sindicatos, difícilmente uno puede estimar que tal política sea viable.

El segundo es que el gobierno logre aplicar una regla fiscal según la cual el aumento del gasto público sea siempre a una tasa menor que el crecimiento de la recaudación. Si consideramos que el contexto internacional sigue siendo favorable —al menos por ahora—, esta política puede permitir revertir la tendencia y resolver el problema, considerando que la recaudación puede crecer en el corto plazo. Esto gradualmente achica el tamaño del Estado, al punto que le permitió a Chile disponer hoy de un nivel de gasto público sobre PIB del 18% y ser un modelo para los países latinoamericanos.

¿Tendrá voluntad el gobierno de aplicar una reforma integral del Estado que le permita evitar una nueva crisis profunda? ¿Tendrá tiempo el gobierno de evitar otra depresión? Mi respuesta es negativa en ambos casos. Todo indica que el escenario más probable para los próximos años es: 1) un estancamiento de la economía y creciente desempleo, 2) sucesivos paros generales y revueltas sociales reclamando un aumento del gasto público y 3) una aceleración de la inflación.

Paul Krugman se equivoca en dos claros sentidos. En primer lugar, subestima la pérdida económica y social que implicó la crisis de 2001/2002. En segundo lugar, sobreestima el “crecimiento” de la economía argentina del período 2003/2011. Argentina se recuperó de la crisis anterior, pero el crecimiento no parte desde el pozo en que estábamos en 2003, sino desde la superficie que acabamos de alcanzar. La Argentina está perdiendo una oportunidad única de desarrollo, que otros países latinoamericanos están aprovechando.

Perú: Cuando solo reinen los indios

Perú: Cuando solo reinen los indios

por Martín Santiváñez

Martín Santiváñez es director del Center for Latin American Studies de la Fundación Maiestas, coordinador del proyecto DESOL y miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España.

Sinclair Thomson, profesor de la Universidad de Nueva York, ha escrito un libro titulado Cuando sólo reinasen los indios sobre la política aymara en la era de la insurgencia virreinal. Thomson demuestra que el primitivo afán reformista de las revoluciones andinas producidas en las postrimerías del siglo XVIII pronto se transformó en un reclamo sostenido de autogobierno indígena, con el fin de alcanzar, según Thomson: “la posibilidad de una igualdad entre blancos e indios, una hegemonía indígena sobre todos los pobladores de los Andes, o una eliminación radical del enemigo colonial”.

Han pasado más de doscientos años desde aquellas revueltas y el mundo aymara vuelve a incendiarse, esta vez en el Perú. El jefe de la nueva insurrección tiene un nombre irónicamente mestizo: Walter Aduviri. Las últimas semanas, en su calidad de presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Zona Sur de la Región Puno, Aduviri y cientos de aymaras puneños han puesto en jaque al Estado peruano. El líder indigenista ha dicho en una entrevista televisiva que se siente “más aymara que peruano” y defiende la unificación de la “nación aymara” dispersa en los territorios de Bolivia, Chile y Perú. Según Aduviri, se trata de un pueblo que existe “antes que el imperio incaico” y que ha resistido por 518 años la invasión extranjera enfrentándose primero a los quechuas hegemónicos, luego a la férula española y finalmente, a la indiferencia republicana. Aduviri no cree en el Perú. El sueña con una nación aymara en la que el capital extranjero no explote los yacimientos mineros ni edifique represas como la de Inambari. El buen Walter, como es obvio, camina sonámbulo, en pos de lo que Vargas Llosa llamó “la utopía arcaica”. En el fondo, lo que plantea, es una distopía etno-radical.

La miseria extrema de los aymaras jamás se solucionará apelando a la autarquía. La economía global necesita mercados abiertos que generen posibilidades de intercambio y riqueza. Todo ello, por supuesto, respetando la justicia social y el medio ambiente. Por lo demás, es falso que exista una cultura aymara impermeable, que se ha mantenido pura e incorrupta a lo largo de los siglos. El propio nombre “Walter Aduviri” lo denota. El señor Aduviri es un mestizo, como todos los latinos. Víctor Andrés Belaunde decía que si bien es posible que exista una población con mayor ADN indígena en un país concreto —un ethnic core— nadie, absolutamente nadie se escapa del mestizaje cultural y espiritual. Aduviri, como el resto de los aymaras, mantiene tradiciones de una cultura ancestral, pero estas han sido enriquecidas y transformadas a lo largo de los siglos. Por eso el buen Walter habla en castellano, se viste como cualquier occidental y, cuando inicia una revolución, no sólo emplea las tácticas aymaras, también las de cualquier movimiento social del siglo XXI. Aduviri es un mestizo que busca la involución apelando al anacronismo demagógico, sin dejar de moldear a su gusto “el Estado de Derecho”, “el Parlamento” y el “gobierno central”. Todo un político occidental.

A estas alturas del partido, hablar de “cultura propia” implica un desprecio soterrado por los que no hablan el jaqi aru, la lengua aymara. Y Latinoamérica no necesita que se potencien los liderazgos demagogos que buscan construir barreras artificiales o raciales cuando es más, mucho más lo que nos une. Walter Aduviri se equivoca. Para desarrollarse, el pueblo aymara no necesita constituirse en una nación destruyendo otra, con incendios y revoluciones de por medio. Al buen Walter le conviene recordar el ejemplo de ese gran hombre que fue el presidente Andrés de Santa Cruz, mestizo, hijo de hidalgo español y noble aymara. Allí dónde el cóndor andino quiso unir Bolivia y Perú, Walter pretende desmembrar y separar. Santa Cruz buscó la concordia mestiza en el mismo escenario en que Aduviri invoca la pureza racial. No, así no. La presidencia de Humala todavía no comienza y es imposible saber qué hará en los primeros meses de su gobierno, pero algo sí se puede afirmar. Su ideología fomenta la desintegración, el cainismo racial. Basta con repasar los spots publicitarios de su campaña. No hay negros, blancos, gringos o chinos. Todos son cholos, como yo. Eso de que “solo reinen los indios” tiene un nombre, que pocos se atreven a pronunciar: racismo. Latinoamérica es un arca mestiza y por el sendero de ese racismo exclusivo y excluyente no llegaremos a ningún lugar, mucho menos al desarrollo, como pretende el indigenismo radical.

Los mexicanos… como los cangrejos

Interludio

Román Revueltas Retes

Los mexicanos adolecemos, entre otros defectos mayores, de un rasgo particularmente nefasto y pernicioso: nos oponemos, de manera casi instintiva, a lo que hacen los demás. Es decir, nuestro primerísimo impulso es estorbar o, en el mejor de los casos, no ayudar cuando otra persona emprende una acción.

Esta oscura característica proviene, creo yo, de la propia incapacidad para ejecutar tareas y no es otra cosa que una manifestación, muy evidente, de la envidia. Pero también resulta de ese individualismo primitivo que describe Jorge Castañeda en su último libro y que brota a la superficie cada vez que un individuo, atenazado por sentimientos de inseguridad y fatalmente acomplejado, tiene que ceder.

Esta cesión, perfectamente natural cuando se trabaja en equipo o se es miembro de una comunidad, el mexicano la vive como una especie de derrota personal, de mayor o menor calibre según las circunstancias.

Y así, por ejemplo, si el presidente de la República le pide amablemente a los diputados que lleven a cabo un período extraordinario de sesiones para tramitar los asuntos pendientes de la nación, urgentísimos y perentorios, se aparece por ahí uno que le gruñe de vuelta: “no somos sus empleados”.

La petición original no era la de un hombre que quiere exhibir dones de mando ni poderíos; se trataba, simplemente, de una invitación para resolver problemas que nos afectan a todos los ciudadanos. Pues no. La respuesta inmediata es decir no.

Decimos no cada que podemos. El no lo tienes casi garantizado en las tiendas, en las oficinas públicas, en los centros de atención telefónica, en los bancos, en las aerolíneas y en todas partes. Pero, hay más. Esa negativa no se circunscribe al ámbito de las responsabilidades personales sino que tiene que extenderse a los espacios que ocupan los otros: si, por ahí, descubres (milagrosamente) a un adepto del sí, pues entonces debes meterle zancadillas y ponerle piedras en el camino.

Somos, de tal manera, una sociedad esencialmente insolidaria en la acción. Sólo la desgracia nos hermana (vaya consuelo).

DESAFÍOS TEÓRICOS

DESAFÍOS TEÓRICOS DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHINA

La economía china plantea un enorme interés en la actualidad por razones obvias, que derivan de su gigantesco tamaño (la segunda economía más grande del mundo en términos absolutos) y por tanto su importante influencia (spillovers) sobre el resto del mundo.

Si hace menos de 20 años los análisis de coyuntura se centraban en los países desarrollados, dedicando quizá un pequeño apartado a economías en vías de desarrollo, en la actualidad nadie puede ignorar a las potentes economías emergentes, de las que China es protagonista.

Esta novedad, a pesar de los retos que puede presentar, es una grandísima noticia. Significa que países que hace un par de décadas estaban sumidos en la pobreza con pocas esperanzas de futuro, y que eran calificados en el llamado Tercer Mundo, ahora pueden mirar hacia el futuro con perspectiva optimista en calidad de países emergentes. Pero más importante, millones de personas han podido salir de la pobreza, accediendo a los bienes y servicios más básicos.

Entender cómo y por qué ha acontecido el denominado milagro económico chino, como ha tratado de hacer Luis Torras, es una pieza fundamental de la que podemos extraer valiosas lecciones para el futuro de otros países que todavía no están en el camino del rápido desarrollo económico.

Sin embargo, no es una tarea fácil, y diferentes economistas sacan distintas lecciones –lecciones que suelen coincidir, quizás casualmente, con visiones preconcebidas de los distintos autores. Aquí el analista no se enfrenta ante una realidad objetiva independiente de sus planteamientos teóricos e ideológicos previos, sino que esta realidad depende de éstos en mayor o menor grado.

Esto plantearía pocos problemas si la realidad objeto de análisis fuera sencilla y homogénea, pero en economía casi nunca sucede esto. En el caso del gran crecimiento chino, al mismo tiempo que se fue produciendo con el tiempo una muy intensa liberalización y apertura de la economía, persistían (y todavía persisten) importantes dosis de planificación central y control directo de la economía por parte de las autoridades. Uno de los ejemplos exitosos que suelen poner algunos autores, como Dani Rodrik, de este dirigismo económico, es el de la política industrial de concesión de subvenciones e intervenciones varias dedicadas a orientar a la economía china hacia los sectores de mayor valor añadido. A este tipo de políticas intervencionistas dan crédito de parte del milagro chino.

Los liberales, escépticos de la idea de que el gobierno con sus políticas directas intervencionistas pueda mejorar los resultados que se habrían producido en ausencia de éstas, otorgan los méritos del desempeño chino a las reformas liberalizadores y aperturistas.

Encontrar evidencias definitivas e innegables –sobre todo reconocidas así por los “contrincantes teóricos-ideológicos”- es realmente difícil, pero merece la pena caminar en su búsqueda; sabiendo, eso sí, que al igual que la perfección, es un objetivo que tiende a escaparse de nuestras manos.

aumentar los impuestos a millonarios y petroleras

Obama pide al Congreso aumentar los impuestos a millonarios y petroleras

El presidente Obama en una conferencia en la Casa Blanca. | Reuters

- Propone aumentar los impuestos a los millonarios y a las empresas petroleras

- 'Nadie quiere poner la calidad del crédito de EEUU en riesgo', dijo Obama

- LEA MÁS NOTICIAS DE EEUU EN ELMUNDO.ES

El presidente de EEUU, Barack Obama, instó este miércoles al Congreso a actuar para llegar a un acuerdo sobre la reducción del déficit que pase por un incremento de impuestos para los ricos, e insistió en que nadie quiere una moratoria en su país.

"Nadie quiere poner la calidad del crédito de EEUU en riesgo. Nadie quiere ver una moratoria en EEUU", afirmó Obama en una rueda de prensa en la que propuso aumentar los impuestos a los millonarios y a las empresas petroleras.

"No creo que sea una idea radical. Creo que todo el mundo está de acuerdo con esto", dijo Obama.

Su comparecencia ante la prensa coincide con un punto muerto en las conversaciones para la reducción del déficit que permita a su vez aumentar el techo de la deuda del país fijado en 14,29 billones de dólares (9,9 billones de euros).

La Casa Blanca ha advertido que de no llegar a un acuerdo para extender el límite de endeudamiento para la fecha límite del 2 de agosto, el Gobierno no podrá pagar sus facturas.

El presidente insistió en que una de las medidas "más importantes y urgentes" que necesita adoptar ahora mismo EEUU es reducir el déficit.

Mencionó en ese sentido, que las conversaciones lideradas por el vicepresidente de EEUU, Joe Biden, con líderes del Congreso se han traducido en un "progreso real" a la hora de aproximar posturas pero insistió en que es preciso "hacer más".

Afirmó que es necesario tomar algunas "decisiones difíciles", como recortar el presupuesto de defensa.

Hizo hincapié, por lo demás, en que EEUU no puede permitirse mantener las ventajas fiscales para los millonarios, las compañías petrolíferas y los ejecutivos que viajan en aviones privados.

De optar por esa vía, EEUU tendrá que recortar la investigación médica o las becas para estudiantes, entre otras partidas sociales.

"Antes de recortar la educación de nuestros hijos (...) me parece justo que pidamos a una compañía petrolífera o al propietario de un avión corporativo que renuncie a su recorte fiscal", indicó el presidente.

Su rueda de prensa coincidió con la publicación de un informe por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que advirtió que si EEUU no llega a un acuerdo para aumentar el límite de la deuda lo antes posible se arriesga a una rebaja soberana, lo que tendría "graves" consecuencias mundiales.

La mujer de Strauss-Kahn sale en su defensa

La mujer de Strauss-Kahn sale en su defensa: 'Creo más que nunca en él'

Dominique Strauss-Kahn. | Ap

Anne Sinclair, esposa del ex director del FMI Dominique Strauss-Kahn, cree en su marido "sin lugar a dudas". Así se desprende de un correo electrónico recogido por 'Telegraph', al biógrafo del ex dirigente, acusado de cometer una agresión sexual en un hotel de Nueva York.

"No hay dudas sobre los hechos pero estamos muy preocupados [...] Dominique es un hombre bueno, honesto y con principios. Yo creo en él más que nunca", asegura en esos textos. "Nuestra unión es sólida todo los órdenes. Nosotros pasaremos este drama juntos, con dignidad y cogidos de la mano".

Este correo se remonta al 19 de mayo, apenas cinco días después de que DSK fuera detenido cuando estaba a punto de volar hacia Europa desde Nueva York, acusado de agredir sexualmente a una camarera del hotel donde se había alojado.

Esta correspondencia se publicará en la edición actualizada del libro de Michel Taubmann el próximo jueves. En el momento de escribir este texto, su marido estaba en libertad bajo fianza que le permitió salir de la prisión donde había permanecido las tres noches anteriores.

La hermana de DSK sale en su defensa

La hermana de Strauss-Kahn también aparece en el libro defendiéndole: "Conozco a mi hermano y sé que es incapaz de ejercer cualquier tipo de violencia contra una mujer". "Toda nuestra educación se basa en las palabras, en el diálogo, nunca en la violencia. Es amable, generoso, más sensible de lo que uno podría pensar. No sé lo que pasó en Nueva York pero puedo testificar que los valores de nuestra educación son opuestos a cualquier tipo de violencia".

Las palabras de apoyo de la familia llegaron tras conocerse algunos de los extractos de un libro de Tristane Banon, una periodista de 32 años que tiene la intención de presentar cargos contra el ex dirigente del FMI por una presunta agresión sexual en Francia.

'Como un chimpancé en celo'

En el libro, 'Errores admitidos', no aparece el capítulo en el que la periodista detalla su entrevista a DSK en 2003. La autora afirma que el encuentro fue anodino y que al parecer "todo lo que él quería hacer era marcharse".

Sin embargo, en 2007 contó otra versión muy diferente en un programa televisivo en el que aseguró que Strauss-Kahn llegó a ella como un "chimpancé en celo" y que ella le tuvo que rechazar con patadas y puñetazos.

El Parlamento griego evita la bancarrota

El Parlamento griego evita la bancarrota con la aprobación del plan de ajuste

Atlas/Efe

Manifestantes ondean una pancarta en la que se lee 'No' frente al Parlamento. | Efe

- La votación fue ajustada: 155 parlamentarios votaron a favor y 138 en contra

- 'Es el momento de poner en orden la casa', instó Papandréu antes de la votación

- Pasok sólo tuvo una deserción, compensada por un voto a favor de la oposición

- Continúan los enfrentamientos entre policía y manifestantes radicales

- Los radicales atacan a un parlamentario rebelde que al final votó a favor

Grecia no irá a la bancarrota. El Parlamento ha aprobado las nuevas medidas de austeridad, condición 'sine qua non' para que la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) entreguen al país heleno el quinto tramo de ayuda del primer plan de rescate (12.000 millones de euros) y abra las puertas a un segundo plan.

Papandréu, tras la votación. | Efe

La respuesta de la calle al impopular plan no se ha dejado esperar. Mientras los diputados votaban, la policía helena lanzaba bombas lacrimógenas en las calles para contener a manifestantes, que tras la votación han atacado el Ministerio de Finanzas.

Tras un tenso debate de tres días, 155 parlamentarios de los 300 han apoyado el plan de ajuste. Otros 138 votaron en contra, cinco se abstuvieron y dos estuvieron ausentes.

Uno de los votos a favor provino de la diputada Elsa Papadimitríu, de la oposición conservadora de Nueva Democracia, que rompió la disciplina de partido y apoyó el plan, a diferencia de su formación. "Es la decisión y el reto más importantes de mi vida política. (...) Espero que el gobierno no me decepcione", advirtió.

La decisión de Papadimitríu compensó el voto negativo del diputado socialista Panagiotis Kurumplis, que ha sido expulsado del partido gobernante Pasok, por lo que la mayoría parlamentaria del Gobierno queda en 154 escaños.

Otro de los diputados socialistas rebeldes, Alexandros Athanasiadis -iba a votar en contra de las medidas de austeridad, pero finalmente dio su apoyo al plan- ha sido atacado al salir del parlamento por una veintena de manifestantes, que le arrojaron botellas e incluso una silla.

Continúan los disturbios

Y es que mientras los parlamentarios celebraban la crucial votación, la plaza Syntagma, donde se encuentra la cámara, continuaba cercada por miles de manifestantes que protestan por las medidas en el segundo día de huelga general en el país. El segundo día consecutivo de enfrentamientos en las inmediaciones del Parlamento ha dejado decenas de heridos y detenidos, y múltiples daños materiales.

"Policías, cerdos, asesinos", gritaban los indignados ante una hilera de antidisturbios mientras los gases lacrimógenos llenaban la plaza. Esta mañana, intentaron evitar la entrada de los diputados al Parlamento mediante cordones humanos.

Tras la votación, los enfrentamientos frente el Parlamento griego entre policía y manifestantes radicales han continuado durante horas. Cientos de radicales contra las fuerzas de seguridad; piedras contra gases lacrimógenos.

La tensa protesta ha vivido momentos de gran violencia cuando un grupo de manifestantes atacó el cercano Ministerio de Finanzas, al que intentaron prender fuego. El fuego en la oficina postal que se encuentra en la sede ministerial originó una columna de humo en la plaza del Parlamento.

Pese a los disturbios de los radicales, miles de manifestantes pacíficos han protestado en las inmediaciones del parlamento contra el plan de austeridad.

Impopular plan de ajuste

La votación de este miércoles ha dado luz verde al impopular programa de austeridad, que contempla un recorte de gastos, subida de impuestos y del IVA (que pasa del 13 al 23 % para bares y restaurantes) y privatizaciones por un importe total de 78.000 millones hasta 2015.

Poco antes de la crucial votación, el primer ministro griego, Yorgos Papandréu, había instado a los diputados a escoger entre "el camino duro del cambio y la catástrofe".

"Ahora es el momento de poner en orden la casa (...) si el país cae en bancarrota los hospitales dejarán de operar, se cerrarán las escuelas y las pensiones y los salarios de los funcionarios dejarán de pagarse", dijo Papandreu ante los parlamentarios.

Por su parte, el líder de la opositora Nueva Democracia, Antonis Samarás, negó su apoyo al programa de ajuste al afirmar: "Ahora no se decide si el país se derrumba, sino si damos un paso más hacia el derrumbe".

El plan aprobado este miércoles es el primero de dos proyectos de ley de austeridad exigidos por los prestamistas internacionales. El segundo se votará este mismo jueves.

Pese a la aprobación de hoy, se mantiene el riesgo de que los diputados puedan rechazar el detalle de las medidas de austeridad en la votación de este jueves. Ahora, el Parlamento debe aprobar el proyecto de ley que acompañe a las medidas y que haga posible su inmediata aplicación, una medida que también debe ser aprobada para que la UE y el FMI desbloqueen el vital tramo de 12.000 millones.

El debate en las bancadas

EL COMENTARIO

El debate en las bancadas

me parece hasta saludable que un diputado se acalore ante los argumentos y lance su aserto al aire del hemiciclo

Pablo Izquierdo

"El debate, salpicado de murmullos, aplausos y aspavientos". No es un titular muy afortunado. "Murmullos, aspavientos, llamadas de atención del presidente del Congreso, José Bono, e incluso guerra de aplausos han sido protagonistas del duelo parlamentario", escribía el cronista. Son epítetos negativos elevados a un protagonismo que, en mi opinión, nada tienen que ver con lo que pude observar en el debate sobre el estado de la Nación. Mejor dicho: son anécdotas normales que se producen en cualquier parlamento democrático y que habitualmente son desechadas, por insignificantes, en el análisis parlamentario.

Cuesta un poco entender, aún en España, que lo normal es la discrepancia o el apoyo fervoroso al jefe de filas mediante el aplauso o los sonoros "muy bien", "bien dicho", "si señor" o el castizo "¡torero, torero!". También es verdad que el actual presidente del Congreso, el señor Bono, dicho con todo el respeto, magnifica el incidente repartiendo regañinas innecesarias, pues en ningún momento pude yo ver a nadie impedir el normal desarrollo del debate. Cómo se añora, en la carrera de San Jerónimo, al presidente Félix Pons.

No seré yo quien censure la imaginación literaria de algunos pero me apena que, sin querer o queriendo, den del Parlamento esa imagen; cuando me parece hasta saludable que un diputado se acalore ante los argumentos y lance su aserto al aire del hemiciclo. Algunos a lo mejor prefieren los acompasados aplausos de las olvidadas Asambleas Populares que hoy perduran, como un mal sueño, en la Cuba de los hermanos Castro y la Corea del Norte.

He visto yo un normal comportamiento democrático en los escaños. He visto al grupo de la mayoría apoyar a un presidente en forzada prórroga y a todos pendientes de la fecha electoral. He visto a los más forofos jalear las veladas descalificaciones personales de Zapatero a Rajoy y el atisbo de insultos producto de "los nervios". La sangre no ha llegado al río. He visto a la oposición aplaudir a su líder cuando le cantaba a Zapatero esas “verdades del barquero" que en la calle están de sobra juzgadas. He visto a Rajoy desear a Zapatero lo mejor para su vida personal y familiar y a Zapatero agradecérselo con matices. Todo normal.

En fin. Leo crónicas que hablan de "encendida sesión", "rifirrafes", "risas del auditorio", "aspavientos", "guerra de aplausos", "diputados puestos en pie" y "ovaciones". Bendita democracia. Deberíamos cuidarla un poco más entre todos y no dar causa a los dogmáticos defensores del pensamiento único o a falsos indignados antisistema y violentos. ¡Pobres señorías! La que tienen encima es grande. Por méritos propios (o de algunos) y también ajenos méritos, que duda cabe.

La complicidad de Paquistán

TRIBUNA

La complicidad de Paquistán

atrapar a Bin Laden fue lo fácil. Lo realmente difícil es rehacer al Estado paquistaní

Álvaro Vargas Llosa

Washington, DC—Que Osama Bin Laden eligiese como refugio una pintoresca localidad de veraneo de Paquistán, país donde sabía que Estados Unidos tenía carta blanca contra Al Qaeda, lo dice todo. No hace falta creerle al Pentágono o a cualquier otro estamento militar occidental cuando afirma que el Inteligence Inter-Services (ISI) paquistaní está en la cama con el terrorismo: basta entender que el hombre más buscado del mundo confiaba lo suficiente en Paquistán como para fijar casa allí en una mansión altamente visible, cerca de una academia militar, a pocas decenas de kilómetros de Islamabad.

Los cínicos tendrán la tentación de pensar que las más altas autoridades de Paquistán, tal vez incluso el Presidente Asif Ali Zardari, le otorgaron un santuario al jefe de al-Qaeda, o al menos que no quisieron actuar contra él cuando se les cruzó en el camino la información de su paradero. Pero se equivocará quien creo eso. Si la complicidad de Paquistán con al-Qaeda hubiera sido una política aplicada desde arriba, habría sido fácilmente neutralizada hace mucho tiempo y Paquistán sería un animal político muy distinto del que es. No, ese nunca fue el problema: ni con el dictador Pervez Musharraf durante gran parte de la última década, ni con su sucesor, elegido democráticamente. El vicio de raíz es que, a diferencia del mundo árabe, donde el Ejército y los fundamentalistas musulmanes han sido enemigos acérrimos durante mucho tiempo, en Paquistán ambos están entrelazados desde la época del dictador Zia ul-Haq, a finales de la década de 1970 y a lo largo de los años 80’. Esa profunda imbricación se convirtió en una característica permanente de Paquistán mientras entraban y salían los jefes del gobierno.

El Ejército empleó al fundamentalismo para legitimar su régimen autoritario del mismo modo que utilizó el desarrollo de armas nucleares para reforzar el orgullo nacional. El contexto de la Guerra Fría, durante la cual el islam radical paquistaní estuvo dirigido contra la ocupación soviética de Afganistán, impulsó el crecimiento del fanatismo religioso, santificado por el gobierno. El surgimiento de la Liga Musulmana de Paquistán, uno de los movimientos civiles poderosos del país, con el impulso de los cuarteles consolidó el matrimonio entre el fundamentalismo y las instituciones oficiales.

He mencionado en columnas anteriores lo obvio que resultaba esto para cualquiera que visitaba Paquistán en la década de 1990, como lo hice yo tres veces, cuando los soviéticos ya habían abandonado el vecino Afganistán. En los países árabes, los dictadores por lo general se apoyan en el ejército para contener a los grupos religiosos violentos. En Paquistán, el liderazgo civil, en particular el de Benazir Bhutto en diversas ocasiones, estuvo férreamente limitado a la vez por el “establishment” militar y los musulmanes fundamentalistas. En tiempos de dictadura militar, el mandón de turno, voluntaria o involuntariamente, se desenvolvía también dentro de esos parámetros. Ninguna fuerza fue capaz de disolver esta estructura diabólica: ni siquiera los 20 mil millones de dólares que Estados Unidos ha entregado a ese país para la lucha contra el terrorismo desde el “11 de septiembre”.

Esto no significa que todo el mundo es un fundamentalista en el Ejército, que todos son debiluchos en el gobierno y que la totalidad de la Inter Services Agency ha estado protegiendo a Bin Laden desde hace diez años. Pero los esfuerzos realizados por muchos soldados y civiles paquistaníes, que han ayudado a atrapar o matar a importantes líderes terroristas y conducido una ofensiva contra el enemigo en diversas partes del país, se dan en un entorno en el que la capacidad de triunfo está gravemente comprometida desde adentro.

En julio de 2010, la Secretaria de Estado Hillary Clinton dijo: “Creo que Osama Bin Laden está aquí en Paquistán”. En una entrevista posterior, añadió: “Hemos atrapado, con la cooperación paquistaní, a gran parte de la cúpula de al-Qaeda. ... Supongo que alguien en este gobierno, de arriba a abajo, sabe dónde se encuentra Bin Laden”. Estaba expresando en pocas palabras el problema de décadas con el Estado paquistaní. Es mucho peor Estado aquel en el que la cúpula política no tiene control sobre vastos segmentos de un “establishment” militar peligroso que otro en el que la cúpula controla al Estado peligroso. En el primer caso, nunca se sabe quién es exactamente el enemigo. En el segundo, las cosas están claras.

Que Islamabad tardase once horas en reaccionar ante la muerte de Bin Laden y que la primera declaración no fuera ni siquiera del propio Presidente indica la enorme vergüenza que esto acarrea para Pakistán. Pero también sugiere lo inseguro e impotente que se siente el mandatario ahora que el vicio esencial del Estado que supuestamente dirige ha quedado expuesta.

En muchos sentidos, atrapar a Bin Laden fue lo fácil. Lo realmente difícil es rehacer al Estado paquistaní. No hay “Navy Seal” que pueda hacer eso.

Estado de indefensión

TRIBUNA

Estado de indefensión

Las más altas autoridades judiciales han sido nombradas a dedo por el presidente, con lo cual no tienen la autoridad moral para administrar una justicia con real independencia.

Oscar Ortiz Antelo

Del Estado de derecho hemos pasado al Estado de indefensión. Del principio por el cual las autoridades tienen poderes limitados por la ley y los ciudadanos derechos protegidos por el Estado, en los países ‘chavistas’ la justicia se ha vuelto un mero trámite y un instrumento de persecución política.

En Bolivia, por ejemplo, la libertad como derecho humano fundamental ha sido devaluada y convertida en un favor de las autoridades. En los casos con motivación política, la detención preventiva se aplica al menor pretexto. El más utilizado es el argumento de que existiría peligro de fuga por deficiencias en los certificados de registro domiciliario. Como estos documentos son emitidos por la Policía nacional, una vez iniciado un juicio, a cualquier autoridad o dirigente de oposición se le niega el documento, lo cual sirve a los fiscales como motivo para su detención.

Una vez producida la privación de libertad, sin que se haya iniciado el juicio, las audiencias de cesación de detención son pospuestas por los jueces sin mayor justificación. En el caso del presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, Alcides Villagómez, la primera audiencia fue pospuesta porque la jueza a cargo tenía un seminario. La siguiente fue determinada para 10 días después y también fue postergada porque faltó el secretario de la jueza. La tercera ha sido determinada para 15 días más tarde por problemas de agenda de la jueza. Obviamente, estos procedimientos vulneran los principios más elementales de protección a un derecho humano fundamental, como es la libertad.

Todo esto sucede gracias a una justicia sometida y atemorizada frente al poder político del Movimiento Al Socialismo. Las más altas autoridades judiciales han sido nombradas a dedo por el presidente, con lo cual no tienen la autoridad moral para administrar una justicia con real independencia. Los jueces más honestos piden por favor a los procesados que los recusen para evitar cometer una injusticia, aduciendo que de lo contrario ellos pueden ser procesados y terminar en la cárcel. No es casualidad que naciones como Brasil, Perú y Paraguay hayan otorgado refugio político a más de 100 ciudadanos bolivianos.

A pesar de los múltiples tratados internacionales sobre los derechos humanos vigentes en Latinoamérica, los mecanismos previstos en los mismos carecen de oportunidad y eficacia para brindar una protección real a los derechos humanos de los perseguidos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido denuncias de bolivianos que se sienten perseguidos desde hace varios años, sin que hasta hoy hayamos recibido por lo menos una visita de verificación in situ. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su representante en Bolivia, actúa mediante un silencio cómplice y complaciente frente a las violaciones de los derechos humanos de los opositores.

Es en esta realidad e indefensión que debemos luchar democráticamente si queremos volver a vivir en una sociedad de personas libres.

¿Y si Hugo Chávez ya no retorna?

El Periódico, Guatemala

Venezuela no es en estos días el paraíso del socialismo. Tiene una tasa de 75 homicidios por cada 100 mil habitantes según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, documento emitido en mayo de 2010 en forma conjunta por el Instituto Nacional de Estadística y la Vicepresidencia de la República. En términos absolutos, Venezuela tuvo en 2010 17 mil 600 homicidios, y eso, sin tener grupos paramilitares internos ni guerra abierta contra narcotraficantes como sucede en otros países de la región como Colombia y México. Estos países registraron 15 mil homicidios.

No se da mayor diferencia en este tema con Guatemala, también un país sumamente violento. Sin embargo, hay distancias en un tema que afecta a la producción, e incide a la larga en el bienestar de los ciudadanos: en Venezuela la energía eléctrica está racionada y cada dos días se producen cortes de 4 horas de duración. La Venezuela de Chávez es un país con un problema serio de inflación: 2010 cerró con un índice de 27.2 (ustedes recordarán que el de Guatemala fue 5.39). El aumento del 25 por ciento al salario mínimo decretado por Chávez para este año, y que entró en vigor en 2 etapas, –15 por ciento en mayor y 10 por ciento el 1 de septiembre– seguramente no aliviará la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos.

La política económica de Chávez, con todo lo positiva que ha sido para disminuir la pobreza en barrios miseria, parece no ser sostenible en el mediano plazo, dado que su principal fuente de financiamiento, la producción petrolera, está disminuyendo. La obsolescencia de equipos impide que este país tan rico en mantos de gas natural y petróleo, no sea eficiente en la extracción de esos recursos. Las expropiaciones hacen desconfiar a compañías extranjeras que podrían aportar tecnología de punta para aumentar la producción. Lo que ha ayudado al gobierno de Chávez ha sido el alza, porque en lo que a volumen de producción se refiere, esta se redujo en 2010 un 7.7 por ciento en relación a 2009.

Entonces, con todas esas evidencias de lo perjudicial que ha sido en el aspecto económico, más lo que usted ya sabe que ha hecho en lo político, ¿no sería bueno que Chávez ya no retorne a Venezuela?

Hiperglobalización socialista

Hiperglobalización socialista

Por Juan Ramón Rallo

Ideas - Libertad Digital, Madrid

El Debate sobre el Estado de la Nación no ha dado para mucho, en esencia porque lo único que merecería nuestra atención, el anuncio de la dimisión de Zapatero y la consecuente convocatoria de elecciones anticipadas, no se ha producido. Después de tres desastrosos años, en los que ha abocado el país a la quiebra, no iba ZP a tomar la opción de salida menos indigna.

Por desgracia, el todavía presidente del Gobierno nos ha golpeado desde el hemiciclo con esos otros mensajes tan propios de la izquierda, de la que él, no lo olvidemos, ha formado y sigue formado parte. Ha dicho Zapatero que estamos experimentado una peligrosísima "hiperglobalización" de las finanzas mundiales, lo que, en última instancia, es el meollo de la crisis actual. La falta de una gobernanza de alcance planetario –es decir, de un Hiperestado que actúe a modo de policía para imponer tributos y reglamentaciones globales–, unido a la bravuconería de los tiburones capitalistas, explicaría la génesis de los préstamos de alto riesgo y de las burbujas internacionales.

El maniqueísmo es evidente: dado que los mercados deben estar sometidos a los Estados, si los primeros adquieren una naturaleza internacional, los segundos deberán engordar en igual medida para mantenerlos bajo control. Frente a un mercado grande, necesitamos un contrapeso público igualmente poderoso. La crisis actual lo demostraría.

La treta estatista es sobradamente conocida y se resume en esos dos sustantivos que componen el título de la imprescindible obra de Robert Higgs: Crisis y Leviatán. El Leviatán está especializado en provocar crisis, y las crisis constituyen el revulsivo para que el intervencionismo, el Leviatán, se expanda. El caso que nos ocupa no es distinto.

Los fenómenos económicos que Zapatero asocia con esa hiperglobalización –el crecimiento desproporcionado de los mercados financieros, del crédito y de los instrumentos derivados– son más bien una consecuencia de la injerencia estatista en los mercados financieros para obstaculizar el desarrollo libre y sano de la globalización. Al fin y al cabo, si en las últimas décadas el crédito ha podido explotar en cantidad y en baja calidad ha sido porque los bancos centrales abandonaron la disciplina que les imponía el oro, y gracias a ello pudieron sustentar y refinanciar a unos bancos privados acostumbrados a prestar a largo plazo más dinero del que reciben a igual plazo. Asimismo, si en las últimas décadas se han multiplicado los instrumentos de cobertura contra el riesgo cambiario y de tipos de interés –los infames derivados– ha sido porque, con el abandono el patrón oro, los tipos de cambio dejaron de ser fijos y los tipos de interés pasaron a depender no de la disponibilidad real de ahorro, sino del fluctuante crédito que el sistema bancario inyectara al mercado.

¿Por qué los Estados decidieron desprenderse del oro? No precisamente para dar alas a la globalización de los capitales, sino más bien para saltarse la disciplina que éstos les imponían. Fue el nacionalismo monetario y crediticio –las ansias de los políticos por gastar más de lo que los ahorradores internos y extranjeros les querían prestar– lo que motivó el abandono del oro: el deseo socialista de disponer de una política monetaria propia para poder recurrir a la inflación de la moneda nacional con el fin de sufragar el expansionismo de un sector público insostenible. El oro era el símbolo de la globalización, la divisa que unificaba los intercambios internacionales y que permitía invertir en el extranjero a largo plazo sin miedo a devaluaciones competitivas de ningún tipo.

Pero se lo cargaron. Y se lo cargaron para inflar el crédito público y privado hasta unos límites jamás soñados, aun a costa de desestabilizar la globalización. Y ahora los hijos y nietos ideológicos de quienes destruyeron en nombre del estatismo el único sistema monetario verdaderamente global que ha conocido la humanidad salen a la palestra criticando una hiperglobalización e hiperfinanciarización que juzgan excesiva y que atribuyen no al asesinato del oro, sino al insuficiente tamaño del Estado.

Dejen de insultarnos y de tomarnos el pelo: lo que necesitamos es una auténtica globalización, basada en un sistema financiero y monetario sano, alejado del maridaje entre la banca y el Estado. Pero eso no significa más sino menos Estado, mucho menos Estado. Más que nada porque, sin la inflación nacionalista del crédito, se acabó el chollo de obtener crédito sin pedirlo prestado. Y, por tanto, se acabó el gastar más de lo que se ingresa. Hiperglobalización sí, pero de verdad. No el fraude intervencionista actual.

¿El laboratorio poselectoral?

¿El laboratorio poselectoral?

En cuanto empezaron a salir las primeras encuestas, fue evidente que Eruviel Ávila sería el candidato a vencer. Arrancó muy arriba...

Leo Zuckermann

Desde hace muchos meses, sin saber quiénes serían los candidatos, estuve dispuesto a apostar que el PRI ganaba la gubernatura del Estado de México en caso de que no se diera una alianza entre la izquierda y el PAN. Si se partía el voto antipriista, ni el PAN ni el PRD tendrían chance de ganar en la entidad gobernada por Enrique Peña Nieto. La alianza finalmente no se dio. Y al día de hoy, nadie me ha tomado la apuesta. Nadie.

En cuanto empezaron a salir las primeras encuestas, fue evidente que Eruviel Ávila sería el candidato a vencer. Arrancó muy arriba, casi dos a uno sobre sus adversarios. A lo largo de una campaña corta, de 45 días, las tendencias nunca se movieron. Las últimas encuestas, publicadas la semana pasada, indican lo mismo que al principio: una victoria contundente del priista por más de 20 puntos porcentuales. Ni el perredista Alejandro Encinas ni el panista Luis Felipe Bravo Mena le hicieron cosquillas a Ávila.

Estoy seguro de que el priista se llevará la victoria este domingo sin haberse despeinado. El que piense lo contrario, sostengo la apuesta a favor del PRI. Incluso ofrezco doble contra sencillo. No porque me interese que venza el priista. Por mí, que gane cualquiera de los tres. Pero creo que el PRI, a diferencia del PAN y del PRD, ha operado bien esta elección. Desde algunos aspectos que critiqué por antidemocráticos, como reformar la ley para dificultar las alianzas, hasta la designación sorpresiva de Ávila como candidato cuando todos juraban que sería Alfredo del Mazo.

Para los medios nacionales, las elecciones del Edomex han sido aburridas y predecibles. Las encuestas no se movieron nada: tres líneas horizontales como si fueran el electrocardiograma de un muerto. Pero creo que ahora viene lo mejor desde el punto de vista mediático. Me refiero al proceso poselectoral: a las reacciones del ganador y los perdedores.

Alejandro Encinas ya mandó la señal de que desconocerá los resultados. Sabiéndose derrotado, lleva días acusando al PRI de todo tipo de mañas. En su artículo de El Universal del 21 de junio mencionó: inequidad, dispendio de recursos, injerencia gubernamental en apoyo de Ávila, coacción del voto, destrucción de propaganda, detención de promotores, compra de votos y amenazas de retiro de programas asistenciales, todo con la “complacencia de la autoridad electoral”. Según el candidato perredista, se trata de “la desesperación del nuevo PRI por conservar a como dé lugar el poder”.

De hecho, el PRD ha solicitado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la cancelación del registro de Ávila por supuestamente “realizar actos anticipados de campaña y rebasar el tope de gasto de campaña”. La presidenta del Tribunal ya recibió a los representantes de los partidos de izquierda para escuchar sus argumentos. Encinas confía en que el TEPJF suspenda el registro de Ávila, pero no anule la elección. De esta forma, él ganaría. Nada menos y nada más. Por lo pronto, el candidato perredista ha dicho que él no confía en el Instituto Electoral del Estado de México porque ha permitido una elección cargada a favor del PRI. En suma: la típica reacción lopezobradorista ante la derrota.

La estrategia de la izquierda está telegrafiada: van a desconocer los resultados y descalificar a las instituciones electorales. La pregunta es qué hará el PAN. ¿Se unirá a la protesta? ¿Regresaremos a las viejas épocas de los ochenta de conflictos poselectorales por las victorias del PRI? El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirma que, entre que son peras o son manzanas, existe ya un compromiso con el PAN para cuidar el voto en el Edomex y que “no se cometan tropelías”.

Al parecer, la verdadera lucha en el Edomex puede comenzar el lunes por la mañana: ¿Se unirá el PAN a la izquierda para repudiar una victoria del PRI? ¿Se convertirá el Estado de México en el laboratorio, no electoral, sino poselectoral, de los comicios presidenciales de 2012?

¡Que renuncien..!

¡Que renuncien..!

Calderón dio el “banderazo de salida” para que, si así lo deciden, dejen sus cargos los señores Cordero, Lujambio y Lozano.

Ricardo Alemán

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el presidente Felipe Calderón dijo que no existe impedimento para que renuncien, a sus cargos, los secretarios de Estado que aspiran a la candidatura presidencial por el PAN.

En los hechos, con esa respuesta, Calderón dio el “banderazo de salida” para que, si así lo deciden, dejen sus cargos los señores Ernesto Cordero, Alonso Lujambio y Javier Lozano, titulares de Hacienda, Educación y Trabajo, respectivamente. Pero el mensaje se puede extender, sin mayor problema, a aquellos precandidatos azules que ostentan cargos de elección popular, entre ellos Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel.

¿Por qué es tiempo de que los aspirantes presidenciales del PAN renuncien a sus cargos?

1. Por razones éticas. Es cierto, como lo dijo Calderón, que no existe impedimento legal y menos político para que todos los aspirantes del PAN inicien la competencia por la candidatura presidencial. Pero en realidad el asunto va más allá de impedimentos legales y reglas políticas. El tema central es ético, de congruencia con la doctrina azul y, claro, con su historia.

Hoy resulta vergonzoso que buena parte del gabinete presidencial de Calderón se vuelque en apoyo a Luis Felipe Bravo Mena —con todo lo que eso significa—, mientras que el PRI se da el lujo de “vender la imagen” de un gobernador mexiquense y presidenciable del PRI, cuando alardea que no meterá la mano en la elección de su delfín, Eruviel Ávila, y que no acudirá a ninguno de sus actos de campaña. En pocas palabras, pareciera que, en el caso de los presidenciables del PAN, los patos le tiran a las escopetas.

2. Por razones políticas. Es urgente, para el PAN, que se focalicen las aspiraciones de sus políticos en dos o acaso tres precandidatos. No más. ¿La razón?, que en la medida que se amplia el número de pretensos, se atomizan las fuerzas y se debilita a todos los presidenciables, junto con el partido. Si se cierra a dos el número de aspirantes —tres ya es multitud—, los esfuerzos, intereses políticos, económicos, ideológicos y financieros no sólo se concentrarán en dos figuras, sino que el efecto de suma de potencial se convierte en geométrico. Por eso siempre lo ideal es un candidato de unidad, con todos sus riesgos y/o ventajas.

3. Por razones estratégicas. Porque el efecto de la renuncia al cargo —con todo el efecto de orfandad que conlleva— se convertirá en un proceso de selección natural, que dejará dentro de la contienda sólo a aquellos que realmente tienen posibilidades de acceder a la candidatura, que cuentan con respaldos políticos, partidistas, económicos y adhesiones externas capaces de afrontar los riesgos y el costo de una contienda como la que se avecina en el PAN.

4. Por razones de imagen mediática. En este caso también tiene razón Calderón, cuando dice que el panismo parece “desesperanzado”. ¿Qué quiere decir eso? Que la percepción de los militantes y simpatizantes azules es de derrota. ¿Por qué? Porque no aparece un líder, una figura capaz de aglutinar a los simpatizantes y porque la lógica presidencial ha favorecido la multiplicación de los precandidatos.

Es urgente que el PAN y el Presidente se manifiesten con claridad sobre el rumbo que tomará la candidatura presidencial, y que se reduzca el número de aspirantes para, con ello, construir la percepción de un líder. En 1988 ese líder se llamó Manuel J. Clouthier, en 1994 fue Diego Fernández de Cevallos, en 2000 todos lo conocieron en Vicente Fox, y en 2006 apareció de manera sorpresiva un tal Felipe Calderón.

En todos los casos el líder azul ya era visible a estas alturas del partido. Sin embargo, hoy no aparece ningún precandidato azul con siquiera una pizca de los atributos del Maquío, del Jefe Diego, de Fox o de Calderón. Y sin duda que son muchos presidenciables del PAN, pero el problema no es cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, el problema no es de cantidad, sino de la calidad de sus candidatos presidenciales.

Y es que cuando Calderón perdió a su amigo y secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, también perdió a su delfín. Y hoy son muchas las señales que indican que también podría perder la elección presidencial de 2012. Al tiempo.

EN EL CAMINO

Los “sacerdotes” del IFE hablaron. Y ordenaron que las “odiadas” empresas de radio y televisión se sometan. Mañana, cuando por ésas y otras ocurrencias algún mesiánico pretenda reventar la elección —porque lo que sobran son pretextos—, los “sacerdotes” mutarán en avestruces. Película vieja. Y sí, otra vez, al tiempo.

El Lazca ordenó la muerte de Torre Cantú

El Lazca ordenó la muerte de Torre Cantú, señala la investigación

El gobernador de Tamaulipas, y hermano de la víctima, anunció que confiará por última vez, en el trabajo de la PGR

Aurora Vega

La emboscada contra Torres Cantú “fue perfectamente planeada, incluso, fue utilizado un vehículo artesanal artillado conocido como monstruo”, según consta en la averiguación previa que inicio la dependencia federal, dijeron las autoridades consultadas.

En tanto, la PGR precisó que tras el asesinato del candidato se inició la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZCIV/ 093/2010, por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el 28 de junio del año pasado.

La dependencia federal destacó que durante la integración de la indagatoria sobre el caso Torre Cantú, entre otras diligencias realizadas, se han obtenido 183 informes y 50 dictámenes periciales en diversas materias, así como 145 declaraciones. Último voto de confianza

En tanto, el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, quien asumió la candidatura tras la ejecución de su hermano, dijo que “sin estar satisfecho con los resultados de las investigaciones”, le dio el “último voto de confianza” a la procuradora general de la República, Marisela Morales.

Tras cumplirse ayer un año del magnicidio del priista tamaulipeco, el gobernador, diputados locales, alcaldes y funcionarios estatales le exigieron al gobierno federal que esclarezca el crimen Egidio Torre Cantú, en conferencia de prensa, expuso: “Lamento profundamente que la PGR tenga los escasos resultados que tiene hasta la fecha.

“Lamento mucho que una institución tan sólida como la que tenemos, en la que todos confiamos, durante todo un año haya tenido avances tan malos. Lo lamento. Es una mezcla de indignación y tristeza.

Sin embargo, agregó, espera que con la gestión de la nueva procuradora se le dé un nuevo aliento a la dependencia y, por esa razón, confió en el esclarecimiento del crimen.

La lucha entre cárteles disminuirá antes de 2012

La lucha entre cárteles disminuirá antes de 2012, estima Calderón

El presidente de la República considera que el mayor desafío en el resto de su sexenio es que disminuyan las expresiones criminales, "como ocurrió finalmente en Colombia y en otros países que pasaron por olas similares, y creo que eso lo vamos a poder lograr", adelanta

Pascal Beltrán del Río- 1

- 2

- 3

- 4

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio.- El presidente Felipe Calderón consideró que a Santiago Creel “le afectó ser candidato oficial” durante el proceso panista rumbo a las elecciones de 2006. Por esto, aseguró en entrevista, está “totalmente de acuerdo” en no promover a ningún precandidato para relevarlo en 2012.

Del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, comentó: “Tiene el valor de salir” y no sólo “ver los toros desde la barrera”.

Sobre la lucha anticrimen, rechazó que la haya emprendido para legitimarse. Dijo que fue tras una plática con Lázaro Cárdenas Batel, entonces gobernador de Michoacán, que decidió comenzarla. Posteriormente, otros gobernadores pidieron operativos.

“Es falso que usara la seguridad para legitimarme”

Los operativos militares y el combate frontal al narco, aclara el mandatario, se volvieron prioridad una vez estando en la Presidencia, cuando el gabinete descubre el grado de descomposición social que imperaba. Por primera vez, Calderón relata el minuto en que decidió sacar al Ejército a las calles y tratar de recuperar los espacios que se había apropiado el crimen organizado

“Absurdo”. El presidente Felipe Calderón no duda en calificar así el marco legal que se diseñó para evitar que los políticos expresen sus aspiraciones e incluso muchas de sus ideas si no es en los confines de un periodo de proselitismo reconocido legalmente como tal.

“Debemos evitar, después de tantos años de luchar contra la censura y de lograr la libertad, que nosotros no podamos hablar con libertad de lo que pensamos”, me responde, a modo de explicación, cuando le pregunto si desea entregar a un correligionario suyo la banda presidencial el 1 de diciembre de 2012. “Como miembro de un partido, es legítimo (querer) que ese partido gane las elecciones”.

A la mitad de su quinto año de gobierno —aquel que ha sido llamado el de Iván el Terrible, porque supuestamente se desatan en el Presidente en turno la desconfianza y el rencor—, Calderón confirma otra de las creencias que existen sobre quienes han ocupado el Ejecutivo: que el ejercicio del cargo entraña una enorme soledad.

—¿Existe esto del “gran solitario de Palacio”? —le pregunto.

—Pues en buena medida sí, porque la conexión que uno quisiera siempre tener con la gente es muy difícil de sostener. Van cambiando las relaciones humanas, se van focalizando los problemas. La necesidad de jerarquizar las tareas va haciendo que muchas se vayan hacia atrás. La posibilidad de hablar con la gente se minimiza, es decir, el tiempo no alcanza para muchas cosas. Y, finalmente, se va produciendo cierto efecto de aislamiento que hay que romper a cualquier costo…

Quizá porque con frecuencia se olvida que desde 1988 ninguna sucesión presidencial se ha resuelto al gusto de quien ocupa Los Pinos, Calderón tiene en este quinto año un motivo más para atraer reflectores: se observa el menor de sus movimientos, se calibra la más casual de sus expresiones para tratar de adivinar a cuál de los aspirantes apoya.

En la entrevista de ayer por la mañana en Los Pinos, le pregunto al mandatario por Ernesto Cordero, el hombre al que supuestamente pastorea para convertirlo en su sucesor.

Calderón es pródigo en elogios para su secretario de Hacienda, un funcionario que, dice, siempre “se avienta” para detener los balones que chutan hacia su portería y no espera que la mano presidencial se extienda para desviar el disparo, como ocurre “en muchas ocasiones”.

Dicho eso, el Presidente asegura que su propia “trayectoria de lucha democrática acreditada” le impedirá tomar partido en la elección interna de la que saldrá el candidato del PAN en 2012. Y dice que no hará lo que Vicente Fox (a quien Calderón no menciona por su nombre), quien hace seis años “aupó” a un “candidato oficial” y hoy pide juego limpio en el PAN. “Bueno, así suele ser la memoria política”, dispara con sorna.

Armado de nuevos bríos, por la respuesta favorable que ha hallado en la opinión pública luego de su encuentro con Javier Sicilia y otras víctimas del crimen organizado, Calderón sostiene que la reunión del jueves pasado en el Castillo de Chapultepec debe dar lugar a nuevas actitudes por parte de todos frente a la crisis de seguridad que vive el país. Al mismo tiempo, resuelto en dar continuidad a este diálogo y generar un declive en la violencia, dice que entiende a quienes temen que aquel hito en la historia moderna del país no pase a mayores.

A pregunta expresa, el Presidente explica las razones por las que optó por la estrategia contra la delincuencia que hoy tanto se le cuestiona. Y, al hacerlo, aporta datos de los que no había hablado antes en público y niega categóricamente que el haber recurrido a las Fuerzas Armadas a principios de su sexenio haya tenido que ver con un deseo de legitimarse a los ojos de quienes creen que llegó a Los Pinos mediante el fraude.

El siguiente es el texto de la entrevista:

—El peso sobre los hombros que implica el cargo de Presidente de la República, ¿se lleva de manera personal?